♪コンサートレポート

♪コンサートレポート

杉山雄一ヴィオラリサイタル

2017年12月03日(日) 14:00 兵庫県立芸術文化センター・神戸女学院小ホール

ミヨー:ヴィオラとピアノのためのソナタ第1番op.240

エルサン:ヴィオラソロのための「パヴァーヌ」

フィンジ:「5つのバガテル」op.23

J.S.バッハ:無伴奏組曲第1番BWV1007(原曲:チェロ)

ヴュータン:ヴィオラとピアノのためのソナタ 変ロ長調op.36

杉山雄一のヴィオラと、杉山智子のピアノが心寄せあって演奏する洒脱なリサイタル。

ミヨー「ヴィオラとピアノの為のソナタ 第1番『18世紀の知られざる作品の主題による』」の第1楽章は、ヴィオラの楽器から、まるでテノール、バリトン、メゾソプラノといった様々な声域が奏でられているよう。第3楽章では、わずか3㍍先で演奏しているのに、遠くから聴こえてくるようで、昔の記憶をたどるような懐かしさが漂う。ピアノとの呼吸がぴったりで、艶やかに第4楽章が演奏された。

エルサン「ヴィオラ独奏の為のパヴァーヌ」は、静かにゆっくりと弦に弓をあてながら、万華鏡のように色とりどりの音色が奏でられる。少ししゃがれた音もあり、モノクロ映画を観ているようだ。暗い会場のなか、舞台には丸いスポットライトが当たっている。その中、両手で弦を「チャン チャンチャン」と爪弾く杉山雄一は哀愁帯びた名優チャップリンの姿と重なる。

絵画的な演奏だったのは、フィンジ「ヴィオラとピアノのための5つのバガテル」。ピアノという「小川」に、ヴィオラの「木の葉」が戯れて流れるように始まる。弓の端から端までを使ってゆったりと弾き、空や雲、草原が続く雄大な景色を想起させる。第4楽章では、急に胸が苦しくなるほど切ない音色が流れる。画家が美しい風景を描いているのを観ているような気持ちにさせられた。

バッハ「無伴奏組曲 第1番ト長調」は、ただただ美しい音色が流れてきた。ステンドガラスに差し込む穏やかな陽射しを浴びているようでもあり、演奏者の人柄が滲み出ているのだろう。

ヴュータン「ヴィオラとピアノの為のソナタ 変ロ長調」は、強弱あるメロディのなか、常に同じ歩調でヴィオラとピアノが寄り添う。ピアノがヴィオラの陰影をつける場面もあり、立体的に聴こえてくる。それは固く結びついた太い幹のようで、熱く激しいメロディと躍動感をもって終止した。

心の底を沸き立たせるような、ヴィオラの音色にすっかり魅了された。(金子真由)

北中綾子ピアノリサイタル Schumannkreis~シューマンをめぐる愛と友情~

2017年10月29日(日) 15:00 あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール

クララ・シューマン:ロベルト・シューマンの主題による変奏曲嬰へ短調op.20

ブラームス:ロベルト・シューマンの主題による変奏曲嬰へ短調op.9

ロベルト・シューマン:「色とりどりの小品」op.99より第1曲・第2曲・第3曲・第4曲、アレグロ ロ短調op.8、ピアノソナタ第1番嬰へ短調op.11

大恋愛の末に結ばれたロベルト・シューマンとクララ・シューマン夫妻。夫妻と親交があり、ロベルト亡きあとも、クララを生涯支えたブラームス。それぞれの曲が折り重なるプログラムである。観客は3人のドラマを観劇するように聴きいっていた。

うすいピンク色のドレスでさっそうと登場した北中綾子は、心を無にしながら演奏することで、作曲家たちの「像」を浮かび上がらせているように感じた。それは、ピアニストでありながら伝道師のよう。

ロベルト・シューマン「色とりどりの小品」では、穏やかで、情熱的で、包み込むようなクララへの愛を第1曲から第3曲にかけて奏でた。第4曲になると、ガラリと変わり、思い通りにはならない運命の悲愛を感じさせる。

その第4曲を変奏して作曲されたクララ・シューマン「ロベルト・シューマンの主題による変奏曲 嬰ヘ短調」は、クララからロベルトへの想いが表現された曲。北中のしっかりとした音の響きは、語りに似た表情がある。溢れんばかりの感情が伝わり、思わず目頭が熱くなった。

同じく第4曲を変奏した、ブラームス「ロベルト・シューマンの主題による変奏曲 嬰へ短調」はロベルトへの友情を歌い、その一方でクララへの抑えきれない愛にもがき苦しむ様が伝わってくる。崇高な音色は、そんな3人のあるがままを包み込むようだった。

紺色のドレスに着替えて演奏したのは、ロベルト・シューマン「ピアノ・ソナタ第1番 嬰ヘ短調」。クララへの熱情が注がれた曲で、第1楽章では、岸壁に波打つような激しい想いが伝わる。第2楽章からは彼方の星を見上げ、次第に満点の星が輝きだして共鳴し合い、狂おしい叫びとなって、恋人への想いが綴られる。

アンコールのロベルト・シューマン「トロイメライ」を聴き終わると、人のはかなさが身にしみて、客席ではすすり泣く声も。作曲家が、楽譜に永遠に託した「想い」が会場中に充満しているようだった。鍵盤に向かう北中の姿は、凛として美しかった。(金子真由)

湊谷亜由美ピアノリサイタル

2017年06月03日(土) 17:00 兵庫県立芸術文化センター・神戸女学院小ホール

ショパン:即興曲第1番変イ長調op.29、即興曲第2番嬰ヘ長調op.36、即興曲第3番変ト長調op.51、アンダンテ・スピアナートと大ポロネーズ変ホ長調op.22

リスト:ソナタ ロ短調

湊谷亜由美のリサイタルは非常に印象深い内容で彩られていた。深い想いに裏打ちされた個々の音が自由に飛翔している。その爽やかな刺激が何日を経た後も減衰することなく活き続けている。先ず、興味を引かれたのは、冒頭にショパン「即興曲」の“第1番”から“第3番”を配置したこと。本来、想いの向くままにその時の楽想を奔放に綴るImpromptuが譜面化されること自体、自己矛盾と言えば、確かに大いなる矛盾だが、シューベルトにしてもショパンにしてもその「即興曲」は愛され続けている。要は作曲者の想いと演奏者の想いを交差させる際に、演奏者の想いの中に、音楽的思想に裏打ちされた即興の精神がどれほど込められているか、どうか、にかかっていると思う。湊谷亜由美の演奏はまさに“今”の時点での即興の精神をショパンの想いとの交差点上に構築するものだった。

この3つの即興曲が1837年から42年にかけて書かれた事実が私たちに語り掛けることは大きい。この時代のヨーロッパに渦巻いていた社会矛盾や、オーストリア、プロイセン、ロシアに分割され、1815年以降はロシア領に編入されていた故郷、ポーランドへのショパンの想いは彼の芸術活動の隅々にまで及んでいたと考えられる。湊谷も指摘しているように、オペラのアリアを思わせる歌謡調のフレーズが郷愁に彩られた曲想で繋がれている。しかし、その郷愁は決して感傷と同居するものではない。ある意味で時代に、世界に積極的に抗う骨格を備えたものだ。その秘められた抗いの想いが湊谷の打鍵の中に込められていたことに気付く。ヨーロッパはやがて1848年のあの革命の激流へと突き進んでゆく只中にあったことをも暗示する動的要因を孕んでいた。

これは次のショパン「アンダンテ・スピアナートと華麗なるポロネーズ変ホ長調」でさらに顕著となる。まさにspianato(落ち着いた、滑らかな)の流れから、輝かしいPolonqiseへと移行する曲想が示すのは単なる音変化の妙、社交界での舞踏への高揚だけではない。故郷を丸ごと包み込む抵抗の想いが描き込まれている。そしてその想いが巧みに織り込まれていた演奏であった。

この前半があったからこそ、後半のリスト「ソナタロ短調」はより深い陰影を刻み込むことができたといえよう。弱音が実に美しい。冒頭と終結部に刻まれる囁くような弱音が、様々に変容しながら巨大な物語世界を構成してゆく。ある意味でリストの全人格が投影されているとも考えられる世界。激しい、超絶技巧にのせて描かれるリストの華麗な曲想は演奏者にとっても最も自身を開示する局面だろう。しかし、リストが辿った屈折した人生行路や多様な作曲家や人士との交流の背景にある屈折した歴史、時代の苦悩はやはり彼の作品の中に濃厚に忍び込んでいる。湊谷亜由美のリスト「ロ短調ソナタ」はほとんど哲学的思索の積み重ねとも言える深い音色と、弱音にこだわった音構成でその秘められたリストの想いを見事に引き出していた。“鬼気迫る”と表現したくなるような凄絶さが流麗なピアニズムと同居している。強い印象を刻む演奏であった。(嶋田邦雄)

横田知子ピアノリサイタル

2016年10月20日(木) 19:00 あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール

ショパン:即興曲第3番変ト長調op.51、スケルツォ第3番嬰ハ短調op.39、ピアノソナタ第2番変ロ短調op.35『葬送』

シューマン:幻想曲ハ長調op.17

(アンコール)

ショパン:マズルカニ長調op.33-2、シューマン:トロイメライop.15-7

最も得意とするショパンとシューマンを携えて、横田知子氏がリサイタルの舞台に初登場した。変ト長調の即興曲で横田氏は、自身の内面を深く掘り下げるように精魂を傾け、静かな抒情を表情豊かに紡ぎ出す。まるで、そうすることによって作曲者の心に直接問いかけようとするかのようだ。続く変ロ短調のソナタでは、ショパンその人が憑依したかのような鬼気迫る演奏をみせる。とりわけ変幻自在なテンポ・ルバートは実に大胆で、フレーズの頂点目がけて一気に畳みかけるように加速し、次の瞬間深呼吸をするように緊張を解いて悠然と歌う。だがそこに作為の痕跡は一切見られず、ひたすら自身に乗り移った作曲者の心の命ずるままに演奏しているようだ。嬰ハ短調のスケルツォでも、まるで荒行に身を投じる修験者のように自身を追い込み、精神の破滅の瀬戸際に立つ作曲者の心を表現する。

シューマンの幻想曲もまさに入魂の演奏で、いかにもシューマンらしい旋律や和声を巧みに際立たせ、作曲者の心と一つになったかのように一心に弾き続ける。とりわけ終楽章では、光輝あふれるハ長調の和声の彼方に、遠からず訪れるシューマン自身の破滅の予感が響いているようにさえ思われた。

帰路につく聴衆の胸の内で再び鳴り響いたのは、ショパンかそれともシューマンか。忘我的ともいえる心の籠った演奏を通じて遠い昔の異国の音楽家の心の中を垣間見たような、そんな得難い体験はをした一夜であった。(音楽ライター:北川順一)

田野倉雅秋&内田朎子~秋に燃える究極のクロイツェル!

2016年09月30日(金) 19:00 日本基督教団 天満教会

バッハ: 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番ホ長調BWV.1006(田野倉)

リスト: 『献呈』、『アヴェ・マリア』、『ペトラルカのソネット』第104番(内田)

ベートーヴェン: ヴァイオリンソナタ第9番イ長調op.47『クロイツェル』

(アンコール)

クライスラー: ベートーヴェンの主題によるロンディーノ

前評判の高かった演奏会、まずは田野倉氏のバッハ。持ち前の美音にいささかも溺れることなく、峻厳なリズムで、バッハの旋律美を表情豊かに描き出す。静かな情熱が終盤に向けて次第に高まっていく様子も、とても印象的だ。

内田氏のリストは、もはや名技性にはこだわらず、さりとて過度の情緒に耽溺することもなく、これまた非常に美しい音で、リストの抒情性を余すところなく描出する。

そして圧巻のクロイツェル、田野倉氏は内田氏と肩を並べるように立つ。ソリストとしてピアノの前に君臨するのでもなければ、向かい合って互いの技術を競うのでもない。そこにあるのはきわめて親密な合奏の喜びであり、もはや聴衆の存在すら気にかからず、ひたすら二人の世界に没入しているかのようだ。それでいてその音楽は、なんと雄弁にわれわれの心を揺り動かしたことだろうか。

トルストイをも熱狂させた激情あふれる第一楽章、緊迫感に満ちた厳しい演奏だ。第二楽章では小川のほとりを散策しているかのように歌い交わす二人の抒情が、この上なく美しくて楽しい。そして第三楽章は、ときに火花が散るような激突の瞬間を幾度となく経て、ともに逆巻く怒濤のように駆け抜けていく。

互いに尊敬し合う演奏家の白熱の現場に立ち会えたわれわれは、とても幸運であった。「まさに『究極のクロイツェル』だったな…」この日天満教会を訪れた全ての人々の胸に深く刻まれ、いつまでも語り継がれるような素晴らしい演奏会であった。(音楽ライター:北川順一)

中野慶理ピアノリサイタル

2016年09月22日(金) 19:00 いずみホール

スクリャービン:ピアノソナタ第10番op.70、詩曲嬰へ長調op.32-1、ピアノソナタ第3番嬰へ短調op.23、ピアノソナタ第6番op.62、ピアノソナタ第9番op.68『黒ミサ』、ニュアンスop.56-3、マズルカホ短調op.25-3、マズルカ嬰ハ短調op.3-6、ピアノソナタ第4番嬰ヘ長調op30

前回好評だった、中野慶理氏によるオール・スクリャービン・プログラムの第二弾である。中野氏はきわめて細心に、スクリャービンの色彩豊かな音の綾を織り上げていく。後期のソナタ、とりわけ第10番を特徴づけるトリルでは、まるで最初の音の余韻がそのまま風に揺れて消えていくかのようだ。それは、人間のさまざまな感傷とはかかわりなく、いたるところで無数に湧き出る生命の鼓動というべきか。水面にきらめく陽光のように美しい輝きだ。やはり後期に属する第6番、第9番にあっても、聴衆は喜怒哀楽の感情を超越した神秘の境地へ誘われていく。絶妙のタッチゆえに、不協和音でさえとても柔和に響き、耳に心地よい。そして、大曲の合間に置かれた小品の数々もまた、リズムと和声にさまざまな表情を見せて、非常に印象的だ。

各部の終わりには、調性の明確な初、中期のソナタが置かれ、これが抜群の演奏効果を上げた。第一部の終わりにはショパンを思わせる激しい情念に満ちた第3番、そして第二部の最後には、輝かしい法悦の瞬間を描く第4番である。とりわけ第4番が力強く全肯定的な終結部を迎えたときは、最後の音がまだ消えやらぬうちに、期せずして大きな拍手が沸き起こったほどの盛り上がりを見せた。

この日いずみホールでは、満員の聴衆が固唾を飲んで一心に演奏に聴き入っていた。スクリャービンの世界を一夜にして俯瞰することのできた、まことに意義深く見事な演奏会であった。(音楽ライター:北川順一)

モーツァルト室内管弦楽団 第170回定期演奏会 モーツァルトとハイドン その10

2016年06月18日(土) 14:00 いずみホール

モーツァルト:交響曲第31番ニ長調K.297『パリ』、ピアノ協奏曲第22番変ホ長調K.482

ハイドン:交響曲第104番ニ長調『ロンドン』

【出演】Cond/門 良一 Pf/内田朎子 Orch/モーツァルト室内管弦楽団

恒例の「モーツァルトとハイドン」シリーズもすでに10回目。当楽団は非常に響きのバランスのよいオーケストラで、たとえばトランペットも、決して突出も委縮もせず、全体の響きに金色の柔和な輝きをもたらしており、はっしと打ちこまれるティンパニもあいまって、その調和のとれたサウンドはとても快い。

『パリ』には、現行の緩徐楽章の他に全く別の初稿が残されており、当夜はその稿も合わせて演奏された。洗練という点では現行版に一歩譲るものの、動的な旋律線が印象的である。もっとも、それゆえパリでは差し替えを求められたのかもしれないと感じる。

モーツァルトの第22番の協奏曲を独奏する内田朎子氏。なんという美しい音色だろうか。いささかの狂いもない完璧なタッチと、内面から自然に発露するリズム感で、細かい連符から朗々たるカンタービレに至るまで、自由自在に生き生きと弾き分けていく。とりわけ溌剌とした終楽章では、まるで作曲者とともに愉悦の境地に戯れているかのようだ。そして表情豊かな管楽器群が、歌心豊かなピアノ・ソロに和声の厚みと柔らかな光輝を添える。

『ロンドン』も、非常に明快かつ重厚な演奏である。とりわけきびきびとした弦楽器群の確信に満ちた動きが、ハイドン最後の交響曲にふさわしい快活さと威厳を演出する。 名があるほどには比較的実演に接する機会の少ない三作であるが、またあらためてじっくりと聴いてみたくなるような、とても印象に残る素敵な演奏会であった。(音楽ライター:北川順一)

松村英臣ピアノリサイタル ~情熱と哀愁シリーズ②ベートーヴェン

2016年05月20日(金) 19:00 日本基督教団 天満教会

ベートーヴェン: ピアノソナタ第8番ハ短調op.13『悲愴』、ピアノソナタ第14番ハ短調op.27-2『月光』、ピアノソナタ第23番ハ短調op.57『熱情』

『悲愴』『月光』『熱情』といった有名曲は、ともすれば「良く知っている曲だから」という安易な感想が聴き手に作用しかねない。しかし演奏者は皆楽譜を丹念に読み込み、作曲者の人生に思いを馳せながら、真正面から曲と向き合い、新たな表現の可能性を探って本番に臨む。われわれ聴き手はそうした演奏者の努力を介して、あらためて作品の内奥に迫り、新鮮な感動を覚えるのである。

これらの曲は皆短調に始まり、短調のままに終わる。深い絶望と激しい怒りを宿したこれらの曲に、当夜の松村英臣氏は、聴き手にも相当な緊張を要する渾身の演奏で挑んだのであった。

『悲愴』-装飾音の扱いなどは古典的な様式観に則り、その上で、古典派の枠に収まりきらない激越した表現をぶつける。束の間の憩いというべき第二楽章の淡々とした美しさが、かえって両端楽章の絶望と怒りの表情を増幅させる。

『月光』-第一楽章は比較的速めのテンポで、過度の情緒に耽溺せず、まるで葬列のように淡々と進む。やはり淡々としたメヌエットのあと、終楽章では『悲愴』にも増して激しい怒りが荒々しい分散和音となって上へ下へと駆けめぐる。

『熱情』-不安と緊張を孕んだピアニシモと、拍節を外して激昂したフォルティシモ、その表現の振幅は相当に広い。第二楽章も前二曲と同じく感情を込めずにあくまで静謐に演奏され、背後に迫る容赦ない絶望が暗示される。そしてフィナーレ、逆巻く怒濤のような主題労作を経て、最後のプレストでは、どれほどの困難があろうと自分はこうやって生きていく、そんな絶望とない交ぜの固い決意が昂然として響きわたる。

当日は五月にしては暑い一日であったが、松村氏の演奏はそれにも増して熱く激しく、雄弁であった。悲劇的な曲調とは裏腹に、明るく朗らかな氏の人柄がうかがえる楽しい語りもあいまって、われわれは非日常的で実り豊かな音楽の夕べを享受することができたのであった。(音楽ライター:北川順一)

持田 洋フルートリサイタル

2015年10月27日(火) 19:00 兵庫県立芸術文化センター・神戸女学院小ホール

福島和夫:冥、「中有」から3つの小品

モーツァルト:ソナタ ト長調K301(293a)・ホ短調K304(300c)

ブラームス:ソナタ 変ホ長調op.120-2・ヘ短調op.120-1

漆黒のイメージの音空間、美しくも底知れない闇の響き・・・毎回、明瞭なテーマを軸にプログラミングする持田 洋(敬称略)、今日のテーマは一体何なのだろう。

彼が選んだのは、編曲でモーツァルト2曲、ブラームス2曲、それにオリジナルで無伴奏の福島和夫が加わる。

持田 洋は、桐朋学園大から国立マンハイム大へ渡欧、ハンブルグ音大ではベルリンフィル首席の巨匠ツェラーの薫陶を受けた。帰国後の1984年、没後10年で結成された斎藤秀雄メモリアルコンサートでは首席フルート。現在のサイトウ・キネン・オーケストラの出発点で、小澤征爾が振るドンキホーテ冒頭の輝かしいフルートは、持田 洋だ。

持田 洋のリサイタル、芸文小では3回目らしい。最初は今から8年前だろうか。R.シュトラウスにフランクという、名にし負うVnの大曲をフルートに移し変えて、上野真のピアノを相手に、雄渾に吹き切った。往年の大フィルのHr服部さんやCl小林さんといった、盟友の顔ぶれも場内に見える。持田洋の堂々たる風格は、さすが朝比奈黄金期の大フィルトップ奏者だ。

次は6年前、「バッハと20世紀」と題され、小林道夫Cemb、林裕Vcとバッハのフルートソナタを中心にしたプログラム。印象的だったのは、前半の無伴奏。ヴァレーズ比重21.5にジョリヴェ5つの呪文。暗転したスポットだけの空間に、鋭角でひんやりとしたフルートの響きが突き刺ささり、無伴奏フルートの真髄を体現する。

そして今回である。プログラムは、実に凝った流れだ。福島和夫「冥(めい)」に始まり、モーツァルトのVnソナタK.301のFl編曲。ブラームスのClソナタ2番のFl編曲。後半も福島和夫「中有(ちゅうう)←49日のこと」から3つの小品に始まり、モーツァルトのVnソナタK.304のFl編曲。ブラームスのClソナタ1番のFl編曲。入念に準備され、ピアノの入谷幸子とは数十回の合わせをしたらしい。持田 洋の自宅スタジオは苦楽園の高台、宝塚の入谷さんは大変である。

持田 洋は、半世紀フルートと向き合って、辿り着いたのがブラームスだという。

「2番1楽章の最後は、終わるのだけどまだ終わりたくない、ずっと続いてほしいもどかしさ、言いたいことが最後まで口に出せなかった後悔のようなニュアンスで」と持田 洋は言う。持田 洋の描く例えようのない寂寥感、孤高の世界観は、「孤独だが自由」だったブラームスの精神そのものだろうか。続く2楽章の悲痛だが憂いを帯びた美しい響きに、胸が締め付けられる。ハンブルク出身のブラームスを、ハンブルクで学んだ持田洋が描く空気感は彼ならではだ。

アンコールは、グルックのオルフェとエウリディーチェから精霊の踊り。冥界に妻を取り返しに行く物語である。つまり「あの世」で踊ってるってことね。リサイタルの翌日は、持田 洋の母の命日でもあるという。リサイタルは今年逝去した、友人へのオマージュでもあるらしい。残された者が、親しい人の「死」によって、自らの「生」を意識する。多くの門下生に囲まれる華やかな持田洋が、孤独を描くというのも不思議だが、かえって明暗の濃い、翳の深い表現は説得力があり、非凡だ。喪失感、諦観から導かれる「無常迅速」は、まさに「冥」なのだ。

2015年12月22日いずみホールで、主宰するフルートアンサンブル「シリンクス」のメンバー11人との定期演奏会が、もう24回目らしい。ここでは彼は指揮者として、また別の顔を見せる。日本センチュリー首席チェロ・北口大輔を迎えての、音楽の捧げものなどを中心に、実に凝った内容となっていて見逃せない。

彼、持田 洋の人生の軌跡は、そのまま芸術の深化となって昇華されているのだ。(Tのつぶやき)

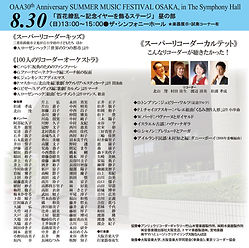

100 人のリコーダーオーケストラ! ザ・シンフォニーホールでデビュー!

2015年08月30日(日) 13:00 ザ・シンフォニーホール

ザ・シンフォニーホールに響いたシベリウス歌曲と室内楽の名曲の余韻!

よくよく考えると「サマーミュージックフェスティバル大阪」を客席で聴くのは初体験だった。8月30日にザ・シンフォニーホールにて、「百花繚乱~記念イヤーを飾る ステージ」と題した今年の最終公演のことである。私がこのフェスティバルの構成監修を受け持って今年で8年目となったが、これまでは私がステージマネージャーを務めるいずみホールだけでの開催だった。それが今年は、私の担当はいずみホールの3公演なのだが、構成監修の私の前任者である網干 毅さんが企画する「夏祭なにわなくとも室内楽」も巻き込んで、あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール、いずみホール、そしてこの日のザ・シンフォニーホールと、大阪を代表する3つのコンサートホールを股にかけての開催となった。制作の大阪アーティスト協会が今年は設立30周年の節目の年を迎えたお祝いなのだ。

最終日のザ・シンフォニーホールは昼夜2公演。昼は北山 隆さんほかのスーパーリコーダーカルテットが100人のリコーダーオーケストラと登場した。そしてこの夜の公演は、8公演にもおよんだ「サマーミュージックフェスティバル大阪 2015」の総決算だった。出演したのは大阪アーティト協会の30年の歴史に所縁の深い演奏者ばかりで、代表の黒川浩明さんの想いが詰まったステージ構成になった。

最初に登場したのが河野文昭さん(チェロ)と木下千代さん(ピアノ)。ショパンの 「チェロとピアノのためのソナタ」が緻密なアンサンブルで響く。続いて、シューマンの「ピアノ五重奏曲」が山上明美(ピアノ)さんと金関 環さん、菊本恭子さん(ヴァイオ リン)、金本洋子さん(ヴィオラ)、北口大輔さん(チェロ)で演奏された。当初、第1ヴァイオリンには稲庭 達さんが座るはずだったところ、4月に急逝。代って金関さんが 入ったアンサンブルは、丁々発止の闊達なものだ。

小休憩を挟んで登場したのは、このところ活発に演奏活動を繰り広げている八幡 順さん(ヴァイオリン)と松村英臣さん(ピアノ)のデュオ。モーツァルトの「ソナタ K.301」とヴィエニャフスキ「スケルツォ・タランテラ」という対照的な作品が、音楽への真摯な取り組みのもと演奏された。岡田晴美さん(ソプラノ)は松村英臣さんの丁寧なサポートで、今年生誕150年を迎えたシベリウスの歌曲をドイツ語訳で。言葉を伝えるのが歌曲なのだということを、改めて思い知らさる。

休憩があって、大御所の出演が続いた。池田洋子さん(ピアノ)はシューベルトの 「ピアノ五重奏曲〈ます〉」を、釋 伸司さん(ヴァイオリン)、松田美奈子さん(ヴィオ ラ)、雨田一孝さん(チェロ)、関 一平さん(コントラバス)と。玉が転がるように軽やかに響いたピアノの音が印象深く、慈しみ深いアンサンブルがしっとりとあらわれた。 最後は内田朎子さん(ピアノ)がベートーヴェンの「ピアノ三重奏曲第7番〈大公〉」を弾いた。大阪フィルのコンサートマスターの田野倉雅秋さんとチェロのトップ奏者である近藤浩志さんとがっぷり四つに組んだ演奏だ。私的な思い出になるが、「内田朎子、大阪フィル、ザ・シンフォニーホール」と揃うと、31年前の夏、1984年8月24日に、この組み合わせ、この空間で、チャイコフスキーの「ピアノ協奏曲」を聴いたことを思い出す。偶然とはいえ座席もほぼ同じ場所だった。その後30年の大阪アーティスト協会が生まれ育った歩みに想いを馳せつつ、時の流れと時代の移り変わりを深く噛み 締めた一夜になった。(小味渕彦之)

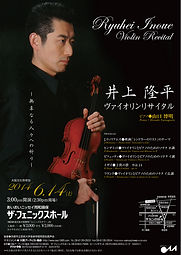

井上隆平ヴァイオリンリサイタル ~無辜なる人々への祈り~

2014年06月14日(土) 15:00 あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール

J.ウィリアムズ:映画「シンドラーのリスト」のテーマ

ヒンデミット:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ホ調

ピツェッティ:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ イ調

イザイ:子供の夢op.14

フランク:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ イ長調

去る6月14日(土)、大阪のザ・フェニックスホールにてリサイタルを開催させていただきました。当日ご来聴頂きましたお客様や、激励して下さった多くの方々のお支えのもと、無事に終えられました。ありがとうございました!

また、この度は大阪アーティスト協会様にマネジメントを委託させていただきました。準備段階から本番当日まで、大変細やかなお心配りを頂き、滞りなく進められましたこと、この場をお借りしてお礼申し上げます。

今回のリサイタルは、サブタイトルに『無辜なる人々への祈り』と付けました。これは、第一次世界大戦直後にイタリアの作曲家ピツェッティが作曲したヴァイオリンソナタ イ調の第2楽章に付けられた題名です。戦争で犠牲になった罪なき市民への鎮魂歌としています。あまり馴染みのない作曲家ですが、この曲を皆様にお聴き頂きたく、プログラムの中心に据えました。戦争を引き起こす人間の残虐な狂気と、その反面、人が人を愛する尊い心を描き出すことで、改めて戦争と平和を見つめる会にしたい、このような意図から前半は戦争に影響された作品、後半は人の心の優しさから生まれた作品を演奏いたしました。 当日のアンケートにより、和歌山からお越しいただいた80才代のお客様がいらしたことがわかりました。新聞に掲載された内容から、戦争をテーマとしたプログラムと知って頂いたそうで、ご自身の戦争体験を綴って下さっていました。胸が熱くなりました。

他のお客様からは、世界情勢が不穏な今だからこそ、真剣に向き合わねばならないテーマだ、とのご意見も頂戴いたしました。

戦争を知らない世代の私は、微力ながらも意識を持ち続け、活動してまいりたく思います。 (井上隆平)

八幡 順ヴァイオリンリサイタル

2014年05月29日(木) 19:00 あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番より

ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第5番ヘ短調「春」

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調

【出演】Vn/八幡順 Pf/松村英臣 Vc/大町剛

リサイタルが終わり、最初に申し上げたいことは「関係者皆様への深い感謝」です。特に共演者の松村さん、大町さん、いつも理想とするところに導いて下さって本当にありがとうございました!そしてもう一つは「名曲の持つ驚くべき力」です。

私は、日ごろから感動力のある人間だと思っていますが、バッハ、ベートーヴェン、メンデルスゾーンを練習していたこの一年間、毎日が“感動の嵐”でした。その感動がエネルギーとなり、演奏の度に、まるでシャワーのように発散されるのを感じます。

初めてヴァイオリンを手にしてから半世紀が過ぎましたが、今、私の中に住む小さな龍(ドラゴン)が目覚めた感触です(ドラゴン覚醒!?)。

今年、12月25日にいずみホールでクリスマスコンサートをさせて頂きますが、愛器グァルネリと共にいずみホールを駆け巡る…そんな素敵な夢を見る今日この頃です。 (八幡 順)

- 54ページ